近日,中国农业科学院上海兽医研究所动物寄生虫与生物媒介控制团队在球虫耐药性研究领域取得关键性进展。该团队发现糖酵解途径磷酸果糖激酶1(EtPFK1)在介导球虫对马杜拉霉素的耐药性形成中发挥重要作用。相关研究成果发表在《International Journal for Parasitology》上。

鸡球虫病是一种危害严重的全球性寄生虫病,给养鸡业造成巨大经济损失。目前该病防控主要依赖抗球虫药物进行控制,但因用药不当,鸡球虫几乎对所有商品化药物产生耐药性,甚至出现多重耐药现象。这不仅成为当前球虫病防控中的主要瓶颈,也阻碍养殖业健康的可持续发展,而耐药性形成机制尚不明确。马杜拉霉素属于聚醚类离子载体抗球虫药,可与Na⁺、K⁺等金属阳离子结合形成亲脂性复合体,携带阳离子进入球虫体内,破坏球虫膜内外离子平衡、膜电位和渗透压。这种作用不仅影响线粒体氧化和ATP水解,干扰球虫能量利用,还可引发虫体肿胀、破裂,最终导致球虫死亡。该团队前期通过转录组联合代谢组学确定了球虫对马杜拉霉素耐药的关键代谢途径,发现糖酵解途径中1EtPFK1在耐药株中表达上调,且糖酵解终产物也明显升高。在此基础上,团队进一步深入研究了磷酸果糖激酶1在介导马杜拉霉素耐药性形成中的作用机制。

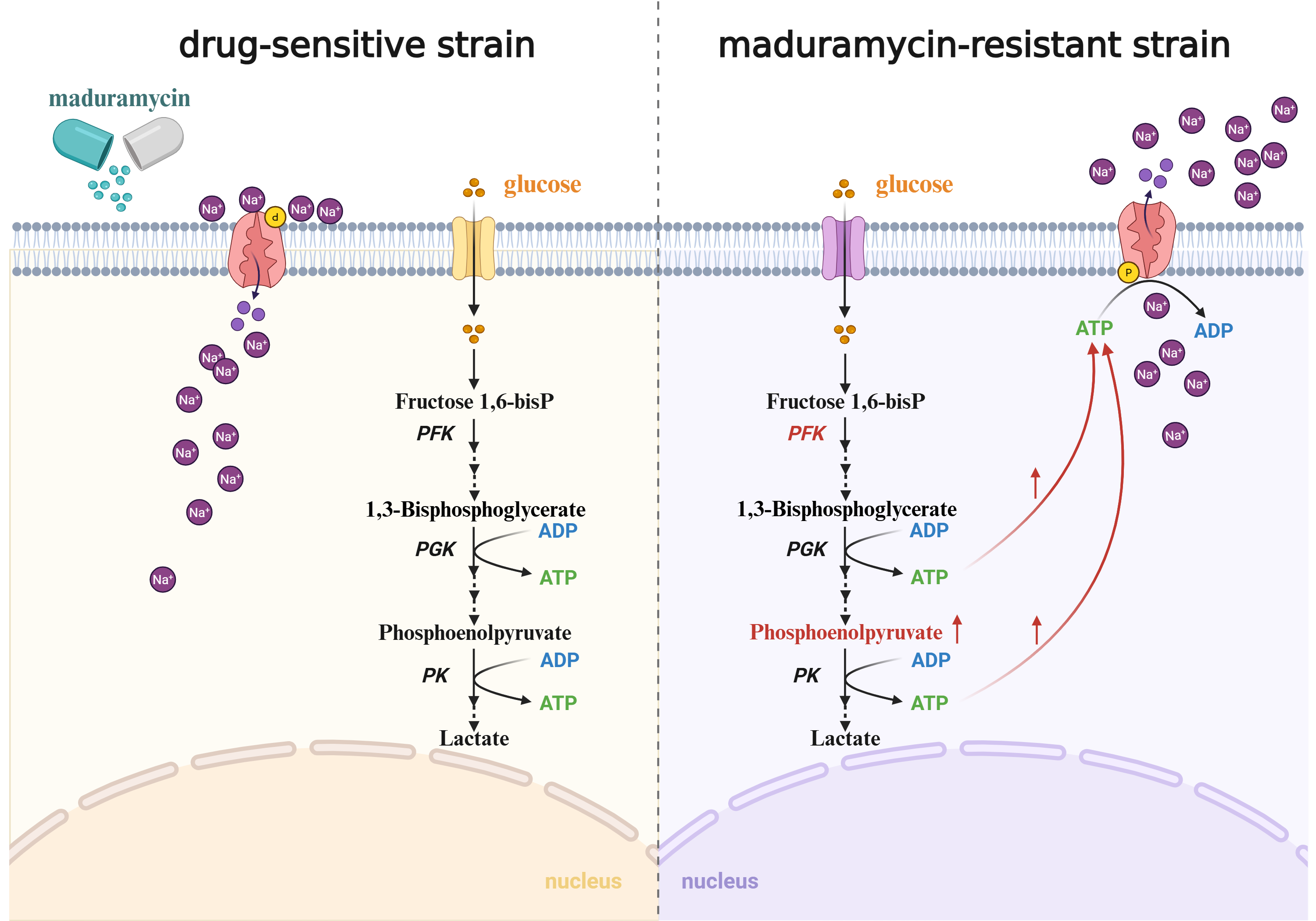

本研究以柔嫩艾美耳球虫药物敏感株为母源虫株,构建了EtPFK1过表达虫株。通过体内外耐药试验显示,过表达株对马杜拉霉素敏感性显著降低,且在高糖环境下适应力增强。推测其产生耐药性的原因是更多ATP被生成,驱动钠-钾泵将多余Na⁺外排,从而削弱药物破坏离子平衡的作用。同时,过表达株致病性下降,感染雏鸡后盲肠病变减轻、卵囊产量减少。上述结果多角度证实EtPFK1在马杜拉霉素耐药形成中的关键作用,为新型抗球虫策略提供思路。

EtPFK1介导的球虫对马杜拉霉素产生耐药性的模式图

中国农业科学院上海兽医研究所博士研究生赵焕之和赵其平老师为该论文的共同第一作者,韩红玉研究员和董辉研究员为论文通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、上海市自然科学基金、西藏自治区科技计划研究与发展项目和国家寄生虫资源共享服务平台等项目资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2025.08.008