近日,中国农业科学院上海兽医研究所动物寄生虫与生物媒介控制团队成功揭示了肉桂油中的天然化合物——肉桂醛对孤雌生殖长角血蜱(Haemaphysalis longicornis)的趋避机制。相关研究成果发表在《PLoS Neglected Tropical Diseases》上。

蜱虫及其传播的疾病对人类和动物健康构成严重威胁。化学驱避剂虽然在预防蜱虫叮咬和控制疾病传播方面被广泛应用,但其毒性和抗药性问题日益凸显。近年来,肉桂醛作为一种源自肉桂油的天然化合物,被发现对蜱虫具有显著的驱避效果,但其作用机制尚不清楚。

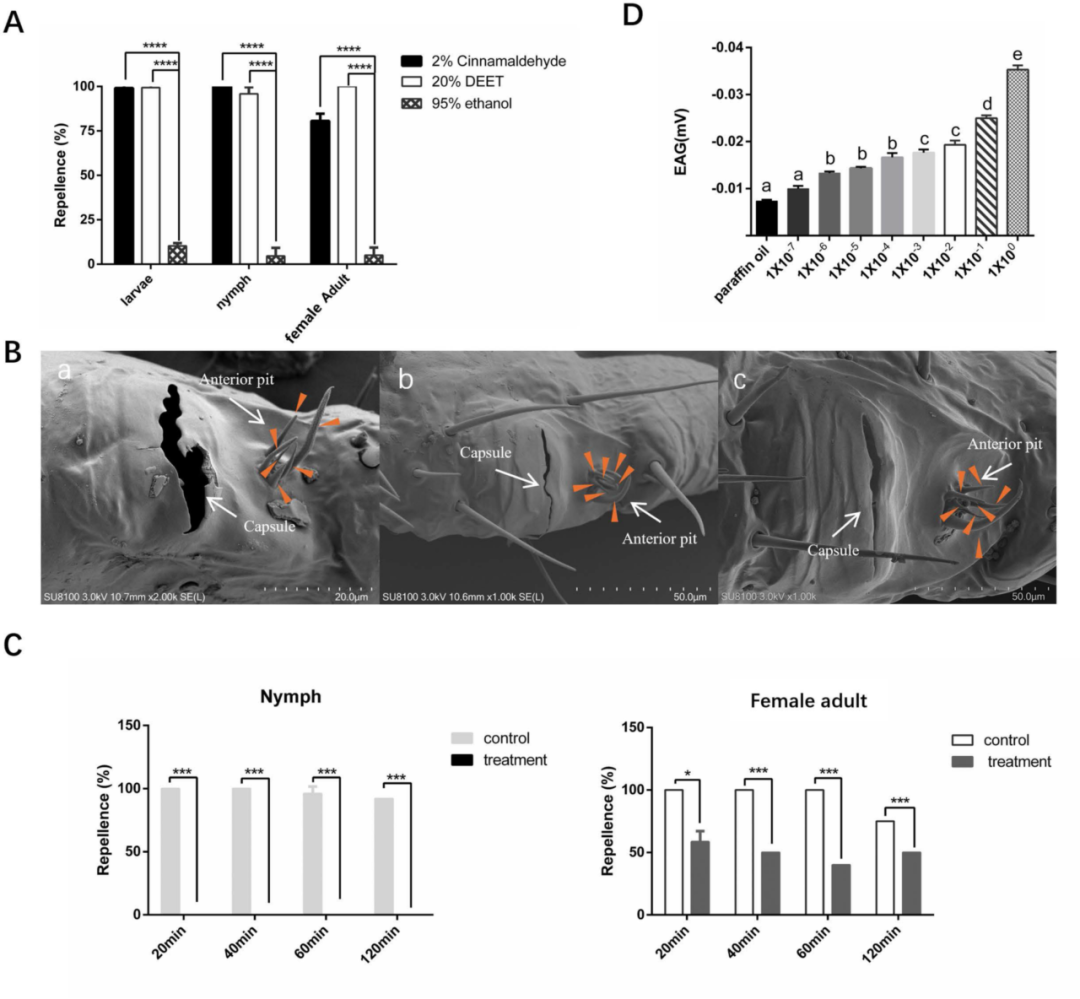

该研究通过行为学测定、电生理记录、转录组差异分析、基因克隆与表达、RNA干扰以及分子对接等多技术手段,深入探讨了肉桂醛如何通过蜱虫的嗅觉感受器——哈氏器(Haller’s organ)触发驱避行为。研究发现,肉桂醛能够显著影响长角血蜱哈氏器的电生理反应,且这种反应与离子型受体(HL-IR)密切相关。通过RNA干扰技术降低HL-IR的表达后,蜱虫对肉桂醛的驱避反应显著减弱,证实了HL-IR在肉桂醛驱避机制中的关键作用。此外,研究还通过分子对接技术确定了肉桂醛与HL-IR的关键结合位点为第218位天冬酰胺(ASN218)。该研究首次从分子水平上阐明了肉桂醛通过作用于哈氏器上的HL-IR受体触发蜱虫驱避行为的机制,为开发新型环保驱避剂提供了重要的理论依据。

哈氏器在肉桂醛驱蜱反应中发挥重要作用

中国农业科学院上海兽医研究所博士研究生旷策嫣为论文第一作者,上海兽医研究所周金林研究员为论文通讯作者。该研究得到国家重点研发计划的资助。

原 文 链 接